2025年的一张图,AI正经历“圈地运动”,分化两大阵营……

本文来自微信公众号: TOP创新区研究院 ,作者:趋势研究组

2025年12月,圣地亚哥,阳光下的棕榈树摇曳依旧

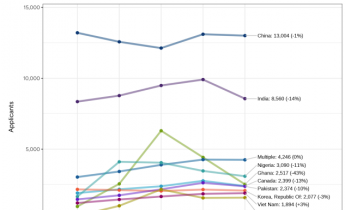

前不久在这里举办了AI领域的“奥林匹克”——NeurIPS(神经信息处理系统大会),超过15000名参会者,5300多篇中稿论文,Poster Session(海报环节)挤得像高峰期的北京地铁。

然而,今年的金牌榜有点分裂。

哈佛增长实验室访问教授Pierre-Alexandre Balland整理了NeurIPS 2025顶级贡献机构数据,AI正在经历一场前所未有的“圈地运动”,分化成为了两个阵营:

欧洲与其它正在边缘化。

除了牛津、苏黎世联邦理工(ETH)等零星亮点,欧洲似乎正在逐渐退出AI的主战场。

而且,这超越了“中美两大阵营的竞赛”,

变成了两种完全不同的科研生态系统的碰撞。

让我们先来看美国阵营。

第一眼,我们看到的美国的优势,

但是你多看一眼,就会发现,它真正的恐怖地方在于结构:

Google DeepMind(4.84%)、Meta(4.9%)、Microsoft(2.5%),是,斯坦福、MIT等老牌名校还尚在榜单中,但其光芒已被这些科技巨头所掩盖。

比如,斯坦福大学的份额滑落至2.58%,仅为Google的一半。

这也标志着一个时代的终结:“车库创新”死了,甚至“实验室创新”也正在死去,“工厂创新”成为了主宰。

过去,物理学家虽然造不起对撞机,但他们可以共享CERN(欧洲核子研究组织)的数据。

但在AI领域,并没有一个公共的“对撞机”。

更重要的是,在深度学习时代,

Idea is cheap,Scale is expensive。

验证一个关于Scaling Law的猜想,或者训练一个类似GPT-4的基座模型,需要数千张H100 GPU连续运行数月。

这种高达数亿美元的实验,

斯坦福做不了,MIT做不了,伯克利也做不了。

所以你看到,硅谷出现了一种新型的“依附关系”,

也就是所谓的“双重身份”(Dual Affiliation)——某位大牛教授依然挂着大学的头衔,但他的肉身和灵魂早已属于Meta或OpenAI。他在学校教书,可能只是为了帮大厂筛选最聪明的头脑。

这种“旋转门”机制,让美国高校逐渐退化为科技巨头的“人力资源部”和“外包测试组”。

这就导致了一个极度危险的后果:科学的可重复性(Reproducibility)危机,演变成了“验证权”的垄断。

当Google发表一篇论文说“我们发现了一种新的架构机制”,学术界只能点头,因为你没有算力去证伪。

年轻的博士生们也很早就意识到:

如果想要在SOTA(State of the Art)模型上留名,我不能留在学校,唯一的出路就是进入大厂。

美国学术界正在逐渐退化为大厂的“预科班”和“人才过滤器”。

视线转向图表的右侧,那是代表中国的红色色块。这里呈现出一种截然不同的生态:清华大学(4.73%)、北京大学(3.63%)、中国科学院(3.2%)。

在西方观察家眼中——这是不可思议的。

为什么在算力受限(芯片禁令)、大模型基座由美国主导的背景下,

中国高校依然能占据全球大约三分之一的版图?

其实,这反映了中国AI发展的几个特质:

如果说美国在做“重工业”,那么中国高校正在做精密的“微雕”。仔细研读清华、北大入选的论文,你会发现一个明显的特征:既然拼不了绝对算力,那就拼数学直觉和工程极致。

中国拥有全球规模最大的理工科博士生群体。

在“人海战术”与“勤奋红利”的加持下,中国团队大量集中在以下眼睛领域:

-Post-Training(后训练)阶段的优化:如何用更少的数据让模型更聪明?

-高效推理算法:如何在有限的显存里塞进更大的模型?

-AI for Science:用AI去解蛋白质折叠、去预测天气。

这些领域不需要万卡集群,

但需要极高的智力密度和数学功底。

中国高校正在成为全球AI理论研究的最后一道防线,他们在为那个可能到来的“后Transformer时代”储备弹药。

当然,不同于美国依赖企业CAPEX(资本支出),中国的算力基础设施建设更多带有公共基础设施属性(如各地的算力中心),这在一定程度上缓解了高校的算力焦虑。

在企业界,阿里巴巴以146篇论文的成绩领跑,成为了中国科技公司的一个样本。这代表了一种混合打法:基建托底+场景驱动——既有高校的基础研究深度,又有企业的场景落地能力。

不同于Google的DeepMind那种“为了探索智能本质”的纯粹科研,阿里的研究带有极强的务实色彩——为了电商推荐、为了云服务效率、为了Qwen(通义千问)的实际落地。

这种“实用主义”或许不够性感,但在算力昂贵的今天,它可能是一条更可持续的生存之路。

没想到,驱动下一代美国创新的,竟然是中国搞出来的AI……

如果看欧罗巴,那里正在经历痛苦的“去中心化”。

除了牛津、苏黎世联邦理工(ETH)等零星的灯塔,欧洲在AI版图上正在边缘化。

欧洲选择了“监管优先”(Regulation First)的道路,这虽然在伦理上占据了高地,但也导致了资本的寒蝉效应,人才大量外流。

而且没有巨头(DeepMind虽在伦敦,但灵魂属于谷歌),

奇怪,前10大独角兽,为什么没有一家出自欧洲?

不过,值得注意的是“新兴势力”的崛起:

比如新加坡(NUS/NTU):

凭借极高的人才引进效率,成为了连接东西方的枢纽。

再如中东(MBZUAI):

阿联酋正在用石油换算力,简单粗暴但有效。

还有韩国(KAIST):

在机器人与具身智能领域,展现出了惊人的敏锐度。

这告诉我们,即便在中美两大巨头垄断的时代,只要找准垂直赛道(Niche),依然有弯道超车的机会。

透过NeurIPS 2025,一个更深层次的哲学危机浮出水面。

AI研究正在分裂为两个不可调和的阶级。

1、富人科学(Rich Science)

这是属于Google、Meta和OpenAI的游戏。

他们的研究关键词是:Emergence(涌现)、Scaling(扩展)、World Models(世界模型)。他们的方法论是:暴力美学。如果模型不工作,那就加十倍数据;如果还不行,就加十倍算力。

这背后需要大量的资源、巨量真金白银的支持。

这是属于全球绝大多数高校的宿命。他们的研究关键词是:Fine-Tuning(参数高效微调)、Compression(压缩)、Interpretability(可解释性)。他们试图解释大厂的模型为什么有效(因为大厂自己没空解释),或者试图把大厂的模型剪裁得更小。

这种分化最可怕的地方在于“认知盲区”。

正如前文所说,如果是“富人”在造神,而“穷人”甚至无法靠近神,那么谁来监管神?当学术界失去了对前沿模型的“审计权”,关于AI安全、伦理的讨论就很容易变成空中楼阁。

当Google等巨头掌握了最强的科研力量,他们是否会逐渐关闭开源的大门?虽然Meta目前坚持开源(Llama系列),但这更多是一种为了对抗OpenAI的商业策略。一旦市场格局通过,企业实验室还会像贝尔实验室当年那样无私地分享晶体管和信息论吗?

我们的从业者和研究者该何去何从?

承认差距是自信的开始。

在通用大模型(AGI)的基座训练上,美国巨头的算力壁垒在短期内是不可逾越的。但这不代表我们没有机会。历史证明,技术的突破往往来自边缘。Transformer刚出来时也不是为了做GPT的。

我们应该鼓励更多的“非主流”探索,而不是所有人都在卷同一个榜单,复现同一个Llama。

其二,警惕“论文通货膨胀”

今年NeurIPS的投稿量激增了26%,但社区里弥漫着疲惫。

随着AI辅助写作的普及,制造一篇“看起来很完美”的平庸论文变得太容易了。中国学术界尤其要警惕这一点。如果我们的4.73%占比仅仅是依靠微小的改进(Incremental Improvements)堆出来的,那么这种繁荣是脆弱的。我们需要更多的慢思考,去啃那些硬骨头,去挑战那些目前看起来不可能的数学问题。

其三,寻找“算力之外”的炼金术:

如果算力是AI时代的石油,那么数据质量和模型架构就是炼金术。

Sentient AGI这样的初创团队在NeurIPS上的表现证明了,几个人的小团队如果能拥有独特的高质量数据集,或者精妙的算法设计,依然可以做出世界级的工作。不要让贫穷限制了想象力。人脑的功耗只有20瓦,却产生了智能。

这说明暴力计算绝不是通往AGI的唯一路径。

NeurIPS 2025落幕了。

当参会者们拖着行李箱离开圣地亚哥时,这个世界也正在经历一场深刻的异化。我们曾经以为AI是把人类从繁琐劳动中解放出来的工具,但现在看来,它正变成一个新的“利维坦”——一个由少数巨头掌控、吞噬着全球电力与芯片、且日益黑盒化的庞然大物。

但即便如此,我依然对那些个在角落里推导公式的博士生抱有希望;

我也依然对那些个在深夜里调试代码、试图用国产芯片跑通模型的中国工程师抱有深深的敬意。

因为科学的历史从来不是由资源最丰富的人书写的,

而是由头脑最叛逆的人改写的。

大厂可以买下所有的昂贵显卡,但买不走珍贵的灵感。

在巨人的阴影下,我们依然可以起舞。

。